「経理からは『まだ使える』と言われるが、現場の感覚ではもう限界だ…」

「仮設資材の交換時期は、一体何を基準に判断すればいいのだろう?」

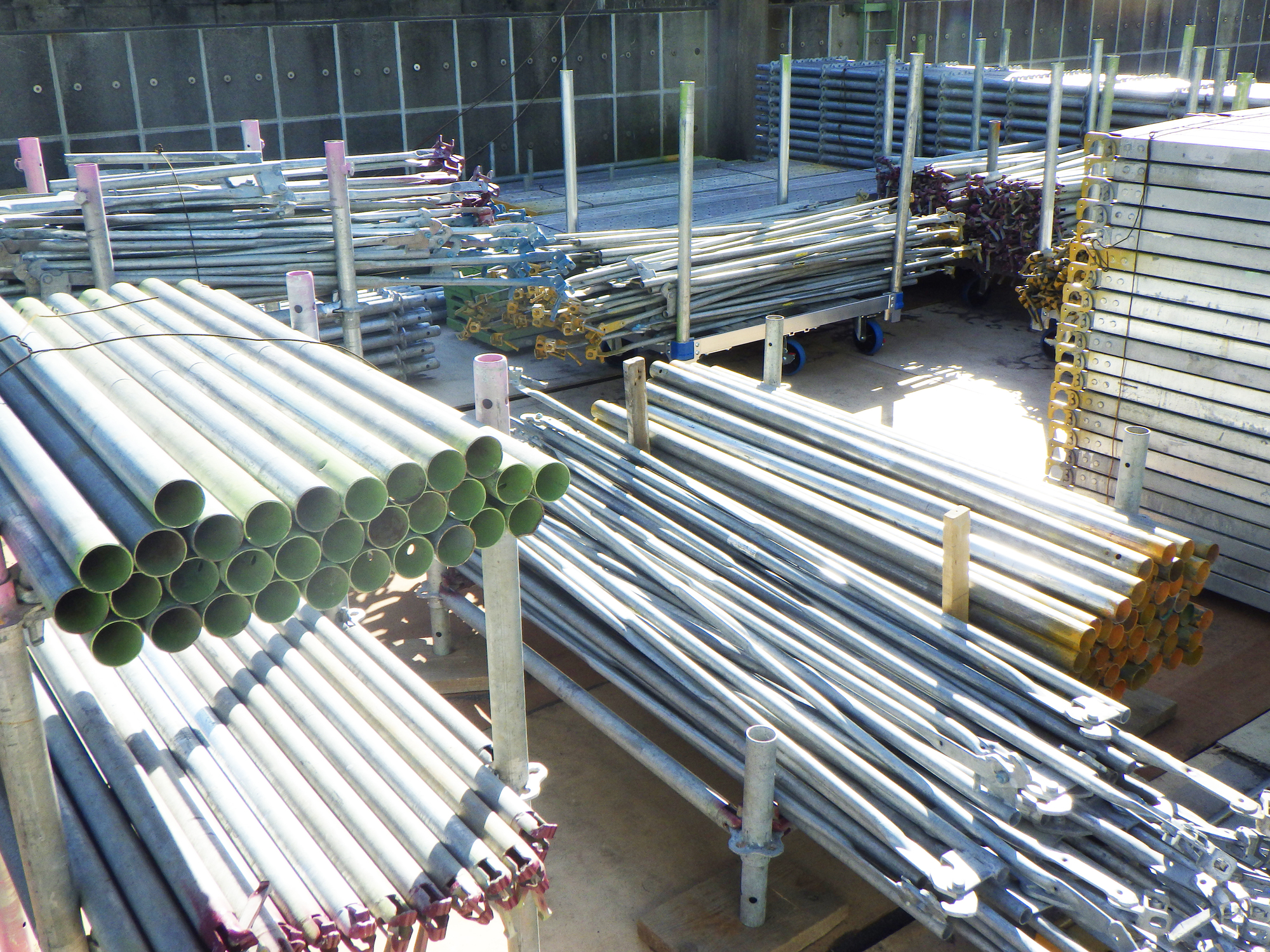

建設現場の資材管理を担当されている方なら、一度はこのような悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。仮設資材の「耐用年数」には、税務会計上の「法定耐用年数」と、現場の安全に関わる「物理的な耐用年数」という2つの側面が存在します。この2つを混同してしまうと、思わぬ事故や税務上のリスクにつながりかねません。

この記事では、建設現場の安全とコスト管理の板挟みになりがちなあなたのために、仮設資材の耐用年数について「税務」と「安全」の両面から徹底的に解説します。この記事を読めば、2つの耐用年数の違いを明確に理解し、安全とコストを両立させる最適な資材管理方法を確立できるようになります。

仮設資材の「耐用年数」には2つの意味がある!法定耐用年数と物理的耐用年数の違い

仮設資材の管理を複雑にしているのが、「耐用年数」という言葉が持つ2つの意味です。まずはこの違いを明確に理解することが、適切な資材管理の第一歩です。税務会計上のルールと、現場の安全を守るための物理的な寿命は、全く別の指標であることを認識しましょう。

まずは基本から!耐用年数の2つの側面を理解しよう

仮設資材における耐用年数は、以下の2つに大別されます。

| 種類 | 目的 | 基準 | 主な関連部署 |

|---|---|---|---|

| 法定耐用年数 | 税務・会計(減価償却の計算) | 法律(減価償却資産の耐用年数等に関する省令) | 経理部・財務部 |

| 物理的耐用年数 | 安全管理(資材の寿命判断) | 資材の状態(劣化、損傷、摩耗など) | 現場、資材管理部 |

このように、目的も基準も全く異なります。経理担当者が話す「耐用年数」は法定耐用年数を指していることが多く、現場監督が考える「耐用年数」は物理的耐用年数を指している場合がほとんどです。この認識のズレが、部署間の対立や管理上の混乱を生む原因となります。

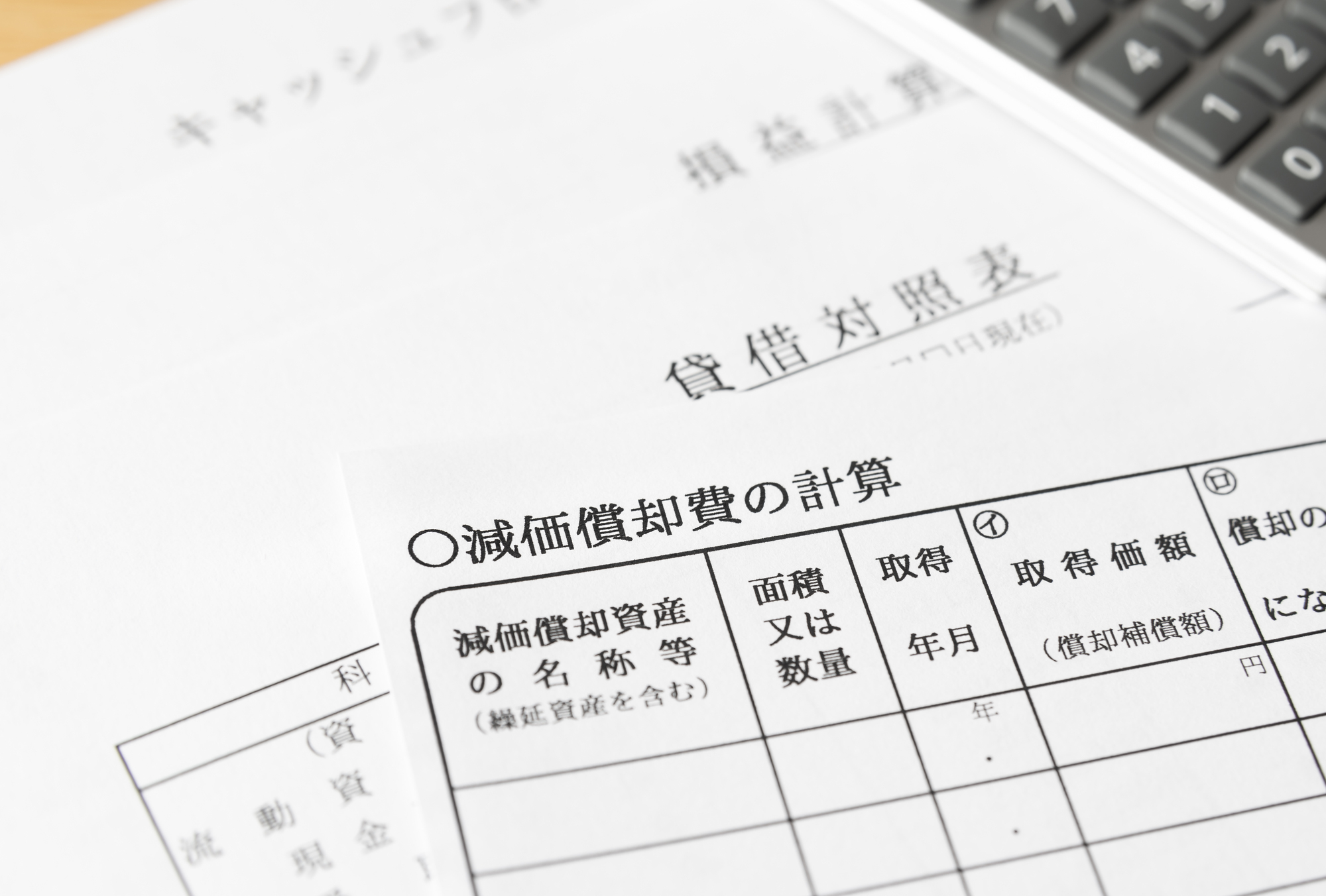

法定耐用年数とは?税務・会計上のルールを解説

法定耐用年数とは、税法上で定められた減価償却資産を使用できると見積もられる期間のことです。簡単に言えば、高額な資産を購入した際に、その購入費用を何年かに分けて経費として計上するための計算期間を指します。

例えば、300万円の資材を法定耐用年数3年で購入した場合、毎年100万円ずつ経費として計上していく、といった会計処理に使われます。この年数はあくまで税法上のルールであり、その資材が実際に何年使えるかという物理的な寿命を示すものではありません。この点を混同しないことが非常に重要です。

物理的耐用年数とは?現場の安全を守るための指標

物理的耐用年数とは、仮設資材がその本来の性能を維持し、安全に使用できる実際の期間を指します。一般的には「寿命」という言葉で表現されることが多いでしょう。この期間は、資材の材質や構造、使用環境、保管状況、メンテナンスの頻度など、様々な要因によって大きく変動します。

例えば、同じ単管パイプでも、潮風にさらされる沿岸部の現場で使う場合と、内陸部の乾燥した環境で使う場合とでは、錆の進行度が異なり、物理的耐用年数は大きく変わってきます。現場の安全を確保するためには、この物理的な劣化状態を正しく見極めることが何よりも大切です。

【重要】法定耐用年数を過ぎても安全とは限らない理由

最も注意すべき点は、「法定耐用年数がまだ残っているから、この資材は安全に使える」という考え方は非常に危険である、ということです。前述の通り、法定耐用年数は税務上の計算期間に過ぎません。過酷な現場で使われた資材は、法定耐用年数を迎える前に物理的な限界に達するケースが多々あります。

逆に、適切なメンテナンスと良好な保管環境にあれば、法定耐用年数を過ぎても十分に安全性を保っている資材も存在します。資材の交換や廃棄を判断する際は、必ず法定耐用年数という数字だけでなく、現物の状態を自分の目で確認し、物理的な耐用年数を見極める必要があります。

【税務編】主要な仮設資材の法定耐用年数と減価償却の基本

ここでは、経理担当者との円滑な連携に役立つ「税務」の側面に焦点を当てます。国税庁が定める法定耐用年数や、減価償却の基本的な仕組みを理解し、会社の資産管理に貢献しましょう。

国税庁が定める主要な仮設資材の法定耐用年数一覧

仮設資材の法定耐用年数は、国税庁が公表している「耐用年数省令」の「器具及び備品」や「構築物」の項目で確認できます。主要な資材の法定耐用年数は以下の通りです。

| 資産の種類 | 構造・用途 | 法定耐用年数 |

|---|---|---|

| 足場材・仮設材 | 金属製のもの(単管パイプ、枠組足場など) | 3年 |

| 敷鉄板 | 金属製の構築物 | 10年 もしくは 15年 (※) |

| ユニットハウス | プレハブ式の建物(仮設の事務所など) | 7年 (軽量鉄骨造、骨格材肉厚3mm以下) |

| 仮囲い | 金属製のもの | 10年 |

| 型枠 | 金属製のもの | 3年 |

| 型枠 | 木製のもの | 2年 |

※敷鉄板の耐用年数は解釈が分かれる場合があります。「構築物」の「金属造のもの」として10年や15年が適用されるケースが多いですが、企業の会計方針によって異なるため、必ず経理部や顧問税理士に確認してください。

減価償却の仕組みとは?初心者にもわかる基本を解説

減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が減少していく資産(減価償却資産)の取得費用を、法定耐用年数にわたって分割して費用計上する会計上の手続きです。なぜこのような手続きが必要かというと、例えば1,000万円の機材を購入した年に全額を経費にしてしまうと、その年だけ利益が極端に少なくなり、翌年以降は機材を使い続けているにも関わらず費用が発生しない、という実態にそぐわない会計になってしまうからです。減価償却を行うことで、費用の計上を平準化し、企業の財政状況を正しく把握できるようになります。

具体例で見る減価償却の計算方法(定額法)

減価償却の計算方法には主に「定額法」と「定率法」がありますが、ここでは計算がシンプルな「定額法」を紹介します。定額法は、毎年同じ金額を償却していく方法です。

計算式:取得価額 × 償却率 = 毎年の減価償却費

【例】150万円の足場材(法定耐用年数3年)を購入した場合

- 耐用年数3年の償却率:0.334(※国税庁の償却率表より)

- 計算:1,500,000円 × 0.334 = 501,000円

この場合、毎年501,000円を減価償却費として経費計上していくことになります。(※実際には備忘価額として1円を残すなど細かいルールがありますが、ここでは基本的な考え方としてご理解ください。)

仮設資材の勘定科目は?購入とレンタルでの違い

会計処理を行う際、その取引がどの項目に該当するかを示すのが「勘定科目」です。仮設資材の管理においても、購入した場合とレンタルした場合で使う勘定科目が異なります。

- 購入した場合:

取得価額が10万円以上の資材は、「工具器具備品」などの資産として計上し、減価償却を行います。10万円未満の場合は「消耗品費」として一括で経費計上することが一般的です。 - レンタルした場合:

レンタル費用は資産の購入ではないため、「賃借料」や「リース料」といった勘定科目で経費として処理します。減価償却は発生しません。

この違いを理解しておくことで、経理担当者への報告や相談がスムーズになります。

【安全編】物理的耐用年数を正しく見極める!点検とメンテナンスのポイント

ここからは、現場の安全を直接左右する「物理的耐用年数」に焦点を当てます。法令で定められた点検義務を遵守し、資材の劣化サインを見逃さないための具体的な知識を身につけましょう。

なぜ物理的耐用年数の管理が重要なのか?事故防止の観点から解説

仮設資材の劣化は、重大な労働災害に直結する非常に危険なリスクです。例えば、錆びて強度が低下した単管パイプが折れる、変形したクランプが外れる、摩耗した敷鉄板で作業員が転倒するなど、劣化した資材が原因となる事故は後を絶ちません。物理的耐用年数を見極めることは、単なる資材管理業務ではなく、現場で働く作業員の命を守るための最も重要な責務の一つです。法定耐用年数という数字に惑わされず、常に資材そのものの状態に目を光らせる意識が求められます。

主要資材別の劣化サインと点検項目

資材の種類によって、確認すべき劣化のサインや点検項目は異なります。現場で特に注意して確認すべきポイントをまとめました。

| 資材の種類 | 主な劣化サイン | 点検項目 |

|---|---|---|

| 単管パイプ | ・著しい錆、腐食 ・曲がり、へこみ、変形 ・溶接部の亀裂 | ・表面全体の錆の状態 ・定規などを当てて曲がりがないか ・パイプ端部の変形 |

| クランプ等 | ・著しい錆、変形 ・ボルト、ナットの摩耗や損傷 ・リベットの緩み | ・ボルトがスムーズに締まるか ・本体に亀裂や変形がないか ・可動部にガタつきがないか |

| 敷鉄板 | ・著しい錆、腐食 ・曲がり、反り、変形 ・表面の摩耗、穴あき | ・平坦な場所に置いた際の反り具合 ・吊り手(穴)部分の亀裂や摩耗 ・板厚が規定値を下回っていないか |

これらの劣化サインが見られた場合は、安全性を最優先し、使用を中止して交換や廃棄を検討する必要があります。

労働安全衛生規則に基づく点検の義務

事業者は、労働安全衛生規則に基づき、足場などの仮設資材に対して定期的な点検を行うことが義務付けられています。特に足場に関しては、組立・解体・変更後、作業開始前、そして悪天候後に、事業者が指名した点検者による点検が必須です。

点検結果は記録し、足場を使用する作業が終了するまで保存しなければなりません。この点検義務を怠ると、法令違反となるだけでなく、万が一事故が発生した際に事業者の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。点検は、現場の安全を守ると同時に、会社を守るためにも不可欠な業務です。

耐用年数を延ばすための適切な保管・メンテナンス方法

仮設資材の物理的耐用年数は、日々の管理方法によって大きく変わります。資材を長持ちさせ、結果的にコスト削減につなげるための基本的な保管・メンテナンス方法をご紹介します。

- 清掃: 使用後は泥やコンクリートなどの付着物をきれいに洗い流し、乾燥させます。付着物が残っていると、そこから腐食が進行する原因となります。

- 整理整頓: 資材の種類ごとに分けて、整理して保管します。地面に直接置かず、枕木などを利用して水はけを良くし、湿気を避けることが重要です。

- 屋内保管: 可能であれば、雨風や直射日光を避けられる倉庫などで保管するのが理想です。特にメッキ処理された資材は、屋外での長期保管で劣化が進みやすくなります。

- 定期的な補修: 軽微な錆はワイヤーブラシで落とし、防錆塗料を塗布するなどのメンテナンスを定期的に行うことで、寿命を延ばすことができます。

【実践編】コストと安全を両立させる仮設資材の管理術

最後に、これまで解説してきた「税務」と「安全」の知識を統合し、コストパフォーマンスと安全性を両立させるための実践的な管理方法について考えていきましょう。

購入とレンタル、どちらがお得?メリット・デメリットを徹底比較

仮設資材の調達方法には「購入」と「レンタル」の2つの選択肢があります。どちらが最適かは、企業の方針や案件の特性によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に合った方法を選びましょう。

| 購入 | レンタル | |

|---|---|---|

| メリット | ・長期的に見るとコストを抑えられる ・いつでも自由に使用できる ・資産として計上できる | ・初期投資が不要 ・保管場所やメンテナンスが不要 ・常に整備された資材を使用できる ・必要な時に必要な量だけ調達できる |

| デメリット | ・初期投資が大きい ・保管場所が必要 ・メンテナンスの手間とコストがかかる ・固定資産税の対象となる | ・使用頻度が高いと割高になる ・繁忙期に希望の資材を確保できない可能性がある ・資材の品質がレンタル会社に依存する |

使用頻度が非常に高い基幹資材は購入し、特殊な案件でしか使わない資材はレンタルするなど、両者をうまく組み合わせるのが最も賢い選択と言えるでしょう。

コスト削減に繋がる!適切な交換・廃棄サイクルの見極め方

資材の交換・廃棄サイクルは、早すぎれば無駄なコストとなり、遅すぎれば重大な事故につながります。最適なサイクルを見極めるには、定期的な点検と記録の蓄積が不可欠です。

資材ごとに管理台帳を作成し、「購入日」「使用現場」「点検日」「劣化状況」などを記録していきましょう。データが蓄積されることで、「この現場で1年使った資材は、これくらい劣化する」といった傾向が掴めるようになります。このデータに基づき、自社独自の交換・廃棄基準を設けることが、コストと安全のバランスを取る上で非常に効果的です。

長期的な視点で考えるLCC(ライフサイクルコスト)とは

LCC(ライフサイクルコスト)とは、製品や設備の企画・設計から建設、運用、メンテナンス、そして最終的な廃棄に至るまでの生涯にわたって必要となる総コストのことです。仮設資材の管理においても、このLCCの視点を持つことが重要です。

例えば、購入価格が安い資材でも、耐久性が低く頻繁な交換が必要であれば、結果的にLCCは高くなります。逆に、初期投資は高くても、耐久性に優れメンテナンスが容易な資材は、長期的に見てLCCを抑えられる可能性があります。目先の購入価格だけでなく、メンテナンス費用や交換頻度まで含めたトータルコストで資材の価値を判断することが、賢いコスト管理につながります。

まとめ:明日から使える!仮設資材の耐用年数管理チェックリスト

今回は、仮設資材の耐用年数について、「税務」と「安全」という2つの重要な視点から解説しました。この2つは全くの別物であり、両方を正しく理解し、管理することが、安全で効率的な現場運営には不可欠です。法定耐用年数はあくまで会計上のルールであり、現場の安全は、資材そのものの状態を見極める物理的耐用年数によって担保されることを、決して忘れないでください。この記事で得た知識を基に、ぜひ明日からの資材管理に活かしてください。

- □ 耐用年数には「法定」と「物理」の2種類あることを理解したか?

- □ 自社が保有する主要資材の法定耐用年数を確認したか?

- □ 減価償却の基本的な仕組みを経理担当者に質問できるようになったか?

- □ 労働安全衛生規則に基づく点検義務を遵守しているか?

- □ 資材ごとの劣化サインを見極めるポイントを把握したか?

- □ 購入とレンタルのメリット・デメリットを理解し、自社の方針を検討できるか?