「おい新人、アンチ持ってこい!」「そこのブラケット、先に上げといて!」

現場で飛び交う専門用語。先輩たちの指示がすぐに理解できず、悔しい思いをしていませんか?入社したての頃は、誰しもが通る道です。しかし、足場資材の名称と役割を正しく理解することは、作業の効率を上げるだけでなく、あなた自身や仲間の安全を守るために不可欠な知識です。

この記事では、現場で必ず使う主要な足場資材の名称と役割を、豊富な写真と共に徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたは先輩の指示を一度で理解し、自信を持って現場で動けるようになっているはずです。正しい知識を身につけ、現場の即戦力へと成長しましょう。

足場資材の基本|まずは構造と種類を理解しよう

資材の名前を覚える前に、まずは足場がどのようなもので、どんな種類があるのかを大まかに把握しておきましょう。全体像を理解することで、各部材が「なぜその場所に必要なのか」という理由が見えてきて、記憶に定着しやすくなります。

足場全体の基本構造

足場は、高所での作業を安全かつ効率的に行うために設けられる仮設の構造物です。建物の新築、改修、解体など、あらゆる工事現場で活躍します。その基本構造は、主に以下の3つの要素から成り立っています。

- 構造部材: 支柱や踏板(アンチ)、手すりなど、足場の骨格を形成し、作業員や資材の荷重を支える最も重要な部分です。

- 積載部材: 作業員が歩いたり、資材を置いたりするための作業床です。踏板(アンチ)がこれにあたります。

- 付属部材: 昇降するための階段や、工具などの落下を防ぐ幅木(はばき)、建物と足場を固定する壁つなぎなど、安全性や作業性を高めるための部材です。

これらの部材が正しく組み合わさることで、初めて安全な作業空間が確保されるのです。

現場でよく見る代表的な足場の種類

足場にはいくつかの種類があり、現場の状況や作業内容によって使い分けられます。ここでは、特に目にする機会が多い3つの代表的な足場を紹介します。種類によって使われる主要な部材も少しずつ異なるため、それぞれの特徴を掴んでおきましょう。

| 足場の種類 | 主な特徴 | よく使われる現場 |

|---|---|---|

| くさび式足場 | 部材がユニット化されており、ハンマー1本で組み立て・解体が可能。作業効率が良く、複雑な形状の建物にも対応しやすい。 | 低~中層の戸建て住宅、アパートなど |

| 単管足場 | 「単管」と呼ばれるパイプと「クランプ」という金具を組み合わせて作る足場。自由度が高く、狭い場所や小規模な作業に適している。 | 部分的な補修作業、小規模な塗装工事など |

| 枠組足場 | ジャッキ、建枠(鳥居)、筋交、鋼製布板などを組み合わせて作る足場。強度が高く、主に大規模な工事で使用される。 | 高層ビル、マンション、橋梁工事など |

この記事では、特に使用頻度が高く、新人さんが最初に覚えるべき「くさび式足場」を中心に、各部材を詳しく解説していきます。

【最重要】くさび式足場の主要部材 名称と役割を徹底解説

ここからは、いよいよ本題であるくさび式足場の主要な資材について、一つひとつ写真付きで詳しく見ていきましょう。「なぜこの部材が必要なのか?」という理由まで理解すれば、もう忘れることはありません。

ジャッキベース|足元の安定を支える縁の下の力持ち

ジャッキベースは、足場の一番下に設置され、足場全体を地面で支える非常に重要な部材です。ハンドルの付いたネジ式になっており、これを回すことで高さを微調整し、地面に凹凸があっても足場を水平に保つ役割を担っています。足場が傾いていると、上部へ組み上げていくにつれて歪みが大きくなり、最悪の場合、倒壊につながる危険性があります。ジャッキベースは、まさに足場の安定性の基礎を築く、縁の下の力持ちと言えるでしょう。現場では単に「ジャッキ」と呼ばれることも多いです。

- プロのワンポイントアドバイス

「ジャッキベースの下には、必ず敷板(しきいた)を敷くようにしましょう。地面が柔らかい場合、足場の重みでジャッキが沈み込んでしまうのを防ぐためです。この一手間が、現場の安全を大きく左右するんですよ。」

支柱|足場の骨格となる縦の柱

支柱は、足場の高さ方向を構成する、文字通り「柱」となる鋼管です。一定間隔で「コマ」と呼ばれる緊結部が付いており、このコマに手すりや筋交(ブレス)のくさびをハンマーで打ち込んで連結させていきます。支柱が垂直にしっかり立っていないと、足場全体の強度が著しく低下します。そのため、1段目を組む際に水平器を使って垂直を確認する作業は非常に重要です。長さによって種類が分かれており、現場では「ヨンナナ(4.7kgの支柱)」のように、重さや長さで呼び分けられることもあります。

手すり|作業者の安全を守る命綱

手すりは、支柱と支柱の間に取り付けられ、作業員の墜落・転落を防ぐための最も重要な安全部材です。支柱のコマに両端のくさびを打ち込んで固定します。建築基準法では、高さ2m以上の作業場所には手すりの設置が義務付けられており、足場組立時には「上さん(うわさん)」「中さん(なかさん)」と呼ばれる2段の手すりを設けるのが基本です。手すりがなければ、高所での作業は成り立ちません。自分の命、そして仲間の命を守るための命綱であると常に意識し、確実に取り付けられているかを確認する癖をつけましょう。

踏板(アンチ)|安全な作業スペースを確保する床

踏板は、作業員が歩いたり資材を置いたりするための床となる部材で、現場では「アンチ」という名称で呼ばれることがほとんどです。表面には滑り止めのための穴や凹凸が設けられており、雨の日でも安全に作業できるよう工夫されています。フックが付いており、これを支柱の間に架け渡して設置します。踏板がなければ作業床が形成されず、作業員は移動することすらできません。隙間なく敷き詰めることが、工具などの落下防止にもつながるため、設置の際は丁寧な作業が求められます。

ブラケット|作業スペースを広げる張り出し部材

ブラケットは、支柱から外側へ腕のように張り出し、その上に踏板(アンチ)を設置することで、作業床の幅を広げるための部材です。建物の軒先やバルコニーなど、通常の足場だけでは作業しにくい場所で活躍します。現場では「腕(うで)」や、その形状から「三角(さんかく)」と呼ばれることもあります。ブラケットを使うことで、壁面との間に適切な作業スペースを確保でき、作業効率と安全性が向上します。用途に応じて様々なサイズがあり、状況によって使い分ける知識も必要になってきます。

筋交(ブレス)|足場の揺れを防ぐ斜めの補強材

筋交は、支柱と支柱の間に斜めに取り付けることで、足場の変形や揺れを防ぎ、強度を高める補強材です。現場では「ブレス」と呼ばれるのが一般的です。地震や強風など、水平方向からの力に対して足場が耐えられるようにするために不可欠な部材であり、建物の構造でいう「筋交い」と同じ役割を果たします。これがなければ、足場はグラグラと不安定になり、非常に危険な状態になります。決められた間隔で必ず設置し、足場全体の剛性を確保することが重要です。

階段|安全な昇降を確保するための通路

階段は、その名の通り、作業員が足場の上下階を安全に移動(昇降)するために設置される部材です。かつてはハシゴが使われることも多くありましたが、現在では安全性の観点から、原則として階段の設置が義務付けられています。両側に手すりが付いており、両手に工具を持っていても安全に昇り降りが可能です。作業員の安全な動線を確保し、作業効率を向上させるためにも、階段は非常に重要な役割を担っています。

【種類別】単管足場・枠組足場の特徴的な部材名称

くさび式足場以外にも、現場では単管足場や枠組足場が使われることがあります。ここでは、それぞれの足場で特徴的に使用される部材をいくつか紹介します。これらの知識も持っておくと、対応できる現場の幅が広がります。

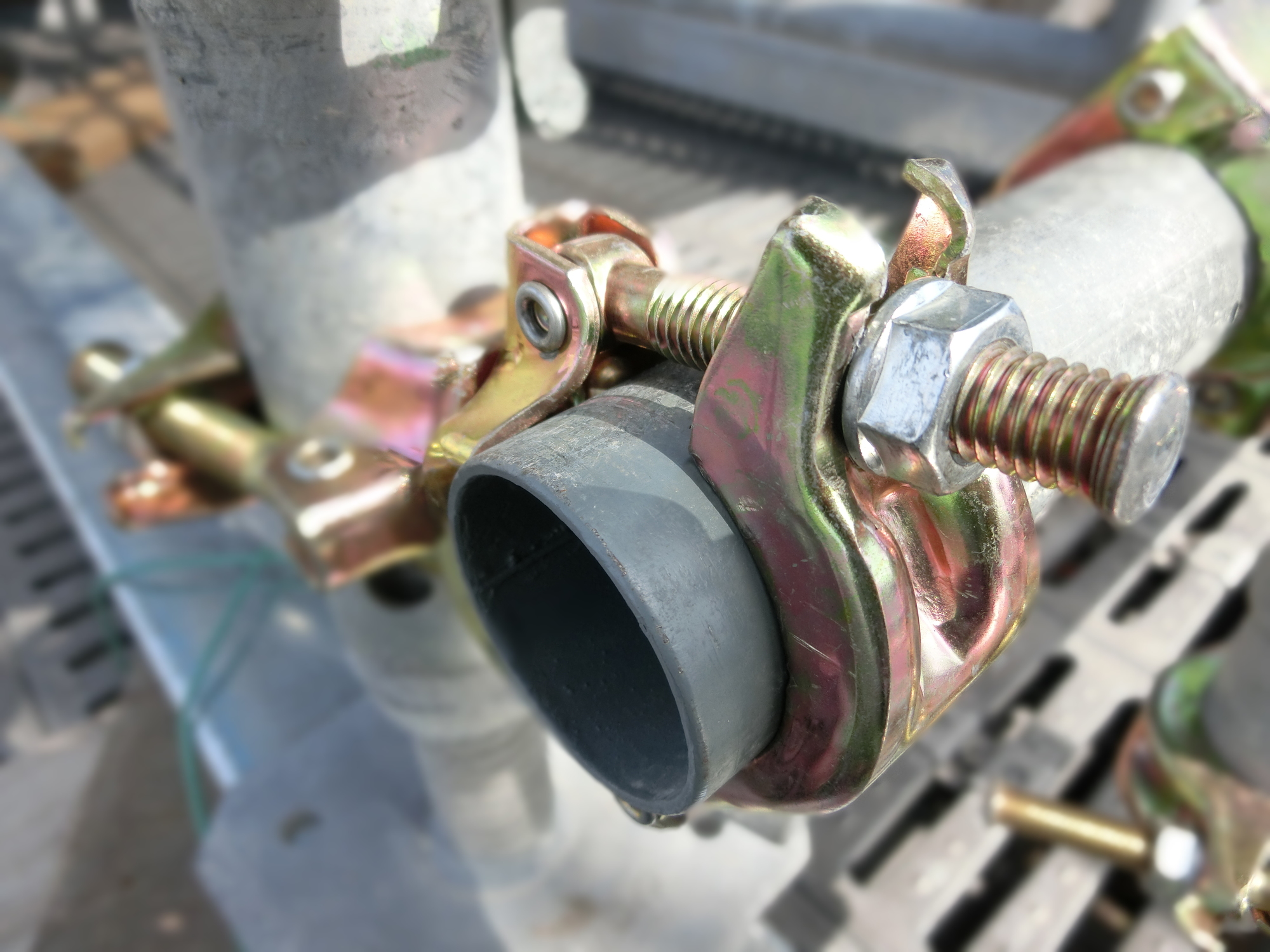

単管足場で使われる特殊な部材(クランプ)

単管足場の最大の特徴は、「単管」と呼ばれる鉄パイプと、「クランプ」という金具を組み合わせて作り上げることです。クランプは、単管パイプ同士を自由な角度で連結させるための部材で、これがあるからこそ単管足場は高い自由度を誇ります。クランプには、直角に固定する「直交クランプ」と、自由な角度で固定できる「自在クランプ」の2種類が基本です。ナットをしっかりと締め付けて固定することが安全の基本であり、締め付けが甘いと重大な事故につながるため、細心の注意が必要です。

枠組足場で使われる特殊な部材(建枠)

枠組足場は、主に高層建築で使われる、強度と安全性の高い足場です。その骨格を形成するのが「建枠(たてわく)」と呼ばれる部材です。門のような形状から「鳥居(とりい)」とも呼ばれます。この建枠をジャッキベースの上に立て、筋交(ブレス)で連結し、その上に次の建枠を積み重ねていくことで、足場を高く組み上げていきます。部品が大型で重量があるため、組み立てにはクレーンが使われることも多く、チームワークが非常に重要になる足場です。

プロが教える!資材の安全な取り扱い方と覚え方のコツ

最後に、現場で資材を安全に取り扱うための注意点と、たくさんの資材名を効率的に覚えるためのコツを、プロの視点から伝授します。この知識は、あなたの成長を必ず後押ししてくれます。

現場での資材の受け渡し・運搬の注意点

足場資材は重量物が多く、一つ間違えれば大きな事故につながります。運搬や受け渡しの際は、常に周囲の安全を確認しましょう。特に、下から上へ資材を手渡しで上げる「手上げ」の際は、「上げます!」「はい、どうぞ!」といった明確な声掛けが不可欠です。また、資材を置く際は、倒れたり転がったりしないように安定した場所に整理整頓することを心がけてください。整理整頓は、作業効率を上げるだけでなく、つまずきなどの事故を防ぐ安全対策の基本です。

資材の名前を効率的に覚えるコツ

たくさんの資材名を一度に覚えるのは大変です。効率的に覚えるコツは、役割ごとにグループ分けして覚えることです。例えば、「足元を固めるグループ(ジャッキベース、敷板)」「骨格を作るグループ(支柱、手すり)」「床を作るグループ(踏板、ブラケット)」のように、自分なりに分類してみましょう。そして、最も大切なのは、現場で積極的にその名前を口に出して使うことです。「このアンチ運びます!」「ブレス取ります!」と声に出すことで、知識は身体で覚える「技術」へと変わっていきます。

まとめ

この記事では、新人職人さんがまず覚えるべき足場資材の名称と役割について、写真と共に詳しく解説しました。ジャッキベースや支柱、アンチといった基本部材は、どれも安全な足場を組む上で欠かせないものばかりです。それぞれの役割と「なぜ必要なのか」を理解することで、現場での動きは格段にスムーズになるはずです。

正しい資材知識は、作業の効率と安全性を高め、あなたを現場の即戦力へと押し上げてくれます。今日学んだ知識を武器に、明日からの現場作業に臨んでみてください。まずは一つでも多く、資材の名前を声に出して呼ぶことから始めてみましょう。その一歩が、あなたを頼られる職人へと成長させる確かな道筋となるはずです。