「この現場、布材はいつも通り『アンチ』でいいか…」

「後輩に『なんでこの幅なんですか?』と聞かれたけど、うまく説明できなかった…」

現場で職長を任されるようになると、これまで何気なく使っていた足場の「布材」について、その選定理由や安全基準を根拠を持って説明する場面が増えてきますよね。

なんとなくの知識で済ませていると、作業効率が落ちるだけでなく、最悪の場合、重大な事故につながる危険性もあります。

この記事では、そんな悩めるあなたのために、足場布材の種類や特徴といった基礎知識から、現場状況に応じた最適な選び方、そして労働安全衛生規則で定められた設置基準までを体系的に解説します。

この記事を読めば、あなたは以下の状態になれます。

- 布材の種類と特徴を完全に理解し、現場に合わせて論理的に選定できる

- 安全基準に基づいた正しい設置方法を、後輩に自信を持って指導できる

- コストと安全性のバランスを考えた部材選びを上司に提案できるようになる

知識を武器に、仲間からも元請けからも信頼される現場リーダーを目指しましょう。

足場布材の基本を徹底解説!役割と各部名称

まずはじめに、足場における布材の基本的な役割と、種類ごとの名称についておさらいしましょう。当たり前と思っている知識でも、正確に理解しておくことが、後輩への的確な指示や安全意識の向上につながります。

H3: 足場における布材の重要な役割とは?

足場における布材(ぬのざい)とは、作業員が安全に移動し、工具や資材を置くための作業床そのものを指す非常に重要な部材です。単なる「床」と侮ってはいけません。布材の選定一つで、作業の効率性や安全性が大きく変わります。

例えば、軽量な布材を選べば組立・解体の負担が減り、工期短縮につながります。また、滑りにくい加工がされた布材を使えば、雨天時の転倒リスクを大幅に軽減できます。このように、布材は作業員の命を守り、現場全体の生産性を左右する土台であると認識することが、頼れる職長への第一歩です。

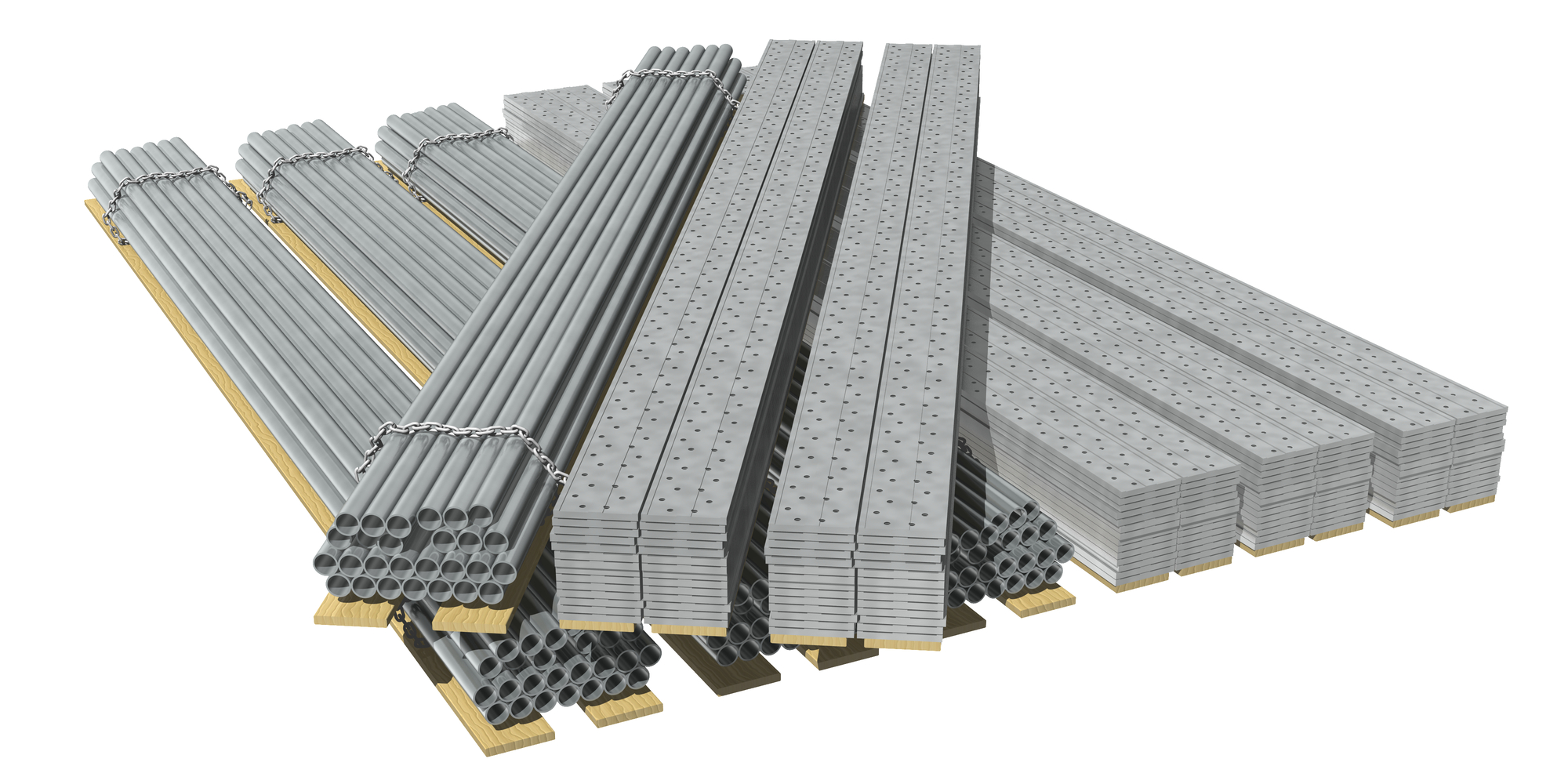

「布板」「アンチ」は同じ?布材の種類と正式名称

現場では「アンチ」や「布板(ぬのいた)」といった様々な呼び方がされていますが、それぞれの特徴と正式名称を正確に理解していますか?混同されがちなこれらの用語を整理し、材質による違いも見ていきましょう。

| 通称/名称 | 正式名称の例 | 材質 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| アンチ | 鋼製布板 / スタンションボード | 鋼製(スチール) | 最も一般的で、強度と耐久性が高い。表面に穴が開いており滑りにくい。重量があるのがデメリット。 |

| 布板 | アルミ製布板 / アルミボード | アルミ製 | 軽量で運搬・設置が容易。錆びにくくメンテナンス性が高い。鋼製に比べて高価で、強度面で劣る場合がある。 |

| 足場板 | 合板足場板 / メタルストリンガー | 木製(合板) | 軽量で安価だが、耐久性や耐火性に劣る。近年では安全性の観点から使用が減少傾向にある。 |

よく使われる「アンチ」という呼び名は、商品名(アンチスリップ鋼板)が由来とされています。後輩に指導する際は、「アンチは鋼製の布板の一種で、滑り止め(アンチスリップ)加工が特徴なんだ」と説明できると、知識の深さを示すことができます。現場の状況や用途に応じて、これらの材質や特徴を考慮して使い分けることが重要です。

これだけは覚えたい!布材の各部名称

布材を正しく、かつ安全に取り扱うためには、各部の名称を知っておく必要があります。特に重要なのが、建枠(支柱)に布材を固定するための部分です。

- フック(ツメ): 布材の両端にあり、建枠の横架材(パイプ)に引っ掛けて固定する部分です。このフックの形状によって、緊結方法が異なります。

- 外れ止め装置: フック部分に備わっているロック機能のことです。布材の浮き上がりや脱落を防ぐための極めて重要な安全装置であり、設置時にロックがかかっているかを必ず確認する癖をつけましょう。

これらの名称を覚えておけば、部材の点検や異常を報告する際に、「布材の右側の外れ止め装置の効きが悪い」といったように、具体的かつ正確なコミュニケーションが可能になります。

【現場別】最適な足場布材の選び方と比較

布材の基礎知識を理解したところで、次はいよいよ実践編です。ここでは、現場の状況や作業内容に応じて、どの布材を選ぶべきかを具体的に解説します。

主要な布材の種類別メリット・デメリット比較表

まずは、代表的な布材である「鋼製(アンチ)」と「アルミ製」の特徴を比較してみましょう。それぞれの長所・短所を把握することが、最適な部材選びの基本です。

| 比較項目 | 鋼製布板(アンチ) | アルミ製布板 |

|---|---|---|

| 強度・耐久性 | ◎ 非常に高い | 〇 高いが、鋼製には劣る |

| 重量 | △ 重い | ◎ 非常に軽い |

| 価格 | 〇 比較的安価 | △ 高価 |

| メンテナンス性 | 〇 定期的な錆止めが必要 | ◎ 錆びにくく、手入れが容易 |

| 滑りにくさ | ◎ 穴あき加工で滑りにくい | 〇 リブ加工などで対応 |

| 主な用途 | 重量物を扱う建設現場全般 | 高所作業、狭小地、組立・解体頻度が高い現場 |

この表を見ても分かる通り、強度とコストを重視するなら鋼製、軽さと作業性を重視するならアルミ製というのが基本的な考え方になります。どちらか一方が優れているわけではなく、現場の特性に合わせて使い分けることがプロの選択です。

【シーン別】どの布材を選ぶべき?実践的な選定ガイド

比較表の内容を踏まえ、より具体的な現場シーンを想定した選び方を見ていきましょう。あなたの現場に当てはまるものがあるか、ぜひ確認してみてください。

狭小地や高層階での作業に最適な布材

隣家との隙間が狭い場所や、高層ビルの上階で足場を組む場合、部材の搬入・搬出が大きな課題となります。このような現場では、重量のある鋼製布板は作業員の負担を増大させ、作業効率を著しく低下させる可能性があります。

そこで推奨されるのがアルミ製布板です。その圧倒的な軽さは、人力での運搬を容易にし、作業員の疲労を軽減します。結果として、作業スピードが向上し、工期短縮にも貢献します。初期コストは鋼製よりも高くなりますが、人件費や工期を考慮すれば、トータルコストで有利になるケースも少なくありません。

重量物の運搬や溶接作業が伴う現場

橋梁工事やプラント建設など、重量のある資材を作業床に仮置きしたり、溶接の火花が散ったりする可能性がある現場では、何よりも強度と耐久性が求められます。このような過酷な環境では、堅牢な鋼製布板(アンチ)が最適です。

アルミ製布板は熱に弱く、溶接の火花で溶けてしまう危険性があります。また、局部的な衝撃に対する耐性も鋼製に劣るため、重量物の落下など不測の事態を想定すると、鋼製布板の安心感は絶大です。安全を最優先すべき現場では、迷わず鋼製布板を選びましょう。

幅(寸法)の選び方で作業効率は変わる

布材は、種類だけでなく「幅」の選定も非常に重要です。一般的な幅には500mm、400mm、250mm(ハーフアンチ)などがあります。

- 500mm / 400mm: 作業員が通行したり、資材を置いたりするメインの作業床として使用されます。法律で定められた作業床の幅(後述)を確保するために、これらの幅の布材を組み合わせて敷き詰めます。

- 250mm / 240mm: 「ハーフ」や「小アンチ」とも呼ばれ、半端な隙間を埋めるために使用されます。これを使わないと、作業床に危険な隙間ができてしまいます。隙間をなくし、床面をフラットに保つための調整役として不可欠な部材です。

現場の寸法に合わせてこれらの幅を的確に組み合わせることで、安全で効率的な作業スペースを確保できます。

その設置、本当に安全?労働安全衛生規則に基づく設置基準

布材の選定が終わったら、次は最も重要な「設置」です。どれだけ良い部材を選んでも、設置方法が間違っていれば重大事故につながります。ここでは、労働安全衛生規則(安衛則)で定められた、絶対に守るべき基準を解説します。

絶対に守るべき!床材の隙間に関する規定

安衛則第563条では、作業床に関する非常に厳しい規定が設けられています。特に注意すべきは床材間の隙間です。

作業床の床材間の隙間は、3センチメートル以下としなければなりません。

なぜ3cm以下なのでしょうか。これは、工具やボルトなどの小さな資材が隙間から落下し、下の作業員に当たるのを防ぐためです。また、作業員がつまづいて転倒するリスクをなくす目的もあります。たかが3cmと軽視せず、メジャーなどで実測し、基準を遵守することが、現場の安全を守る上で極めて重要です。後輩にも「この隙間が事故の元になる」と、理由を添えて指導しましょう。

作業床の幅に関する安全基準

作業員の安全な通行と作業スペースを確保するため、作業床の幅にも明確な基準があります。

墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所の作業床の幅は、40センチメートル以上と定められています。

さらに、資材などを置く必要がある場合は、その分の幅を考慮し、より広いスペースを確保しなければなりません。布材を1枚敷いただけでは、この基準を満たさない場合も多いため注意が必要です。例えば、500mm幅の布材を1枚敷き、建枠との間に隙間ができてしまうと有効幅は40cm未満になる可能性があります。常に有効な作業スペースが40cm以上確保できているかを確認する意識が大切です。

見落としがちな墜落防止措置と布材の関係

布材を設置する際は、床材そのものだけでなく、周囲の安全対策も同時に行わなければなりません。特に重要なのが、手すりや中さん(なかさん)の設置です。

安衛則では、高さ2メートル以上の作業場所には、原則として高さ85センチメートル以上の手すり、そして高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の中さんを設けることが義務付けられています。

布材を敷き詰める作業と、手すりや中さんの設置は一連の作業として捉えましょう。「床ができたから終わり」ではなく、「墜落防止措置が完了して初めて作業床が完成する」という安全意識をチーム全体で共有することが、事故を未然に防ぎます。

コストと耐久性のバランス学!布材の価格とメンテナンス

最後に、コストとメンテナンスの視点から布材について解説します。安全性を確保しつつ、いかにコストを抑え、部材を長持ちさせるかは、職長としての腕の見せ所です。

布材の価格相場とコスト削減のポイント

布材の価格は、材質やサイズ、新品か中古かによって大きく変動します。一般的に、新品のアルミ製布板が最も高価で、中古の鋼製布板が比較的安価です。

コストを削減するためには、レンタルと購入のどちらが適しているかを現場ごとに判断することが重要です。短期間の現場であればレンタルが有利ですが、長期にわたるプロジェクトや使用頻度が高い場合は、購入した方が結果的に安くなることもあります。また、全ての布材を新品で揃えるのではなく、通行頻度の低い箇所には状態の良い中古品を活用するなど、適材適所で使い分ける工夫もコスト削減につながります。

長く安全に使うための日常メンテナンスと保管方法

布材は消耗品ですが、適切なメンテナンスを行うことで、その寿命を延ばし、安全性を維持することができます。

作業後には、付着したコンクリートや泥を高圧洗浄機などで洗い流しましょう。特に鋼製布板は、汚れを放置すると錆の発生原因となります。洗浄後は、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管します。布材を積み重ねて保管する際は、荷崩れしないよう、高さや積み方を工夫し、下に角材を敷くなどして湿気を避けることが大切です。

また、日々の点検でフックの変形や外れ止め装置の不具合、板の大きなへこみや歪みがないかを確認し、異常が見つかった部材は修理するか、使用しないように徹底することが事故防止に直結します。

まとめ:最適な布材選びで安全と信頼を築く

今回は、足場の布材について、基礎知識から実践的な選び方、安全基準、メンテナンス方法までを網羅的に解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

- 布材は作業員の命と現場の効率を支える重要な部材である。

- 「鋼製」と「アルミ製」の特徴を理解し、現場の状況に応じて最適なものを選ぶ。

- 「隙間は3cm以下」「幅は40cm以上」など、労働安全衛生規則の基準を必ず遵守する。

- 日々のメンテナンスを怠らず、部材を常に安全な状態に保つ。

布材に関する正しい知識は、あなた自身と大切な仲間を危険から守るための「武器」になります。明日からの現場では、ぜひこの記事の内容を思い出し、根拠に基づいた部材選びと安全な設置を実践してみてください。その一つひとつの的確な判断が、後輩や上司からの信頼を築き、あなたをより一層頼れる現場リーダーへと成長させてくれるはずです。